あなたの結果もわかる!

食の好み -きのこ-

- 原語

- mushrooms-liking

- 研究

- イタリア BurloGarofolo病院母子保健研究所

この研究のふむふむポイント

食生活に欠かせない「きのこ」は、どんな生き物?

秋の味覚の一つとも言われ、様々な料理に合うことから、多くの人に親しまれているきのこ。日常の食材として欠かせない存在のきのこは、カビなどと同じ菌類の仲間です。私たちが「きのこ」と呼んでいるものは、きのこをつくる菌の「子実体」と呼ばれるもので、一生の中での一段階なのです。

きのこの味わいの秘密!?きのこの食感と香りの違いはどのように生まれているのか

エリンギの柄の部分の圧縮特性や微細な組織の調査では、部位によって菌糸の並びや圧縮したときの反応が異なっていることが、特徴的な食感につながるのではないかと推測されています。きのこの香りを作る成分としては、いくつかの共通した化合物が知られていますが、シイタケは「レンチオニン」という独自の香り成分をもっています。

きのこの好みに関する遺伝型とは?

イタリアのBurloGarofolo病院母子保健研究所の研究グループによると、rs1360583に「GG」を持つ人は、「GA」もしくは「AA」を持つ人に比べて、きのこを好む傾向にあるそうです。

食の好み -きのこ-についてもっと知る

食生活に欠かせない「きのこ」は、どんな生き物?

秋の味覚の一つとも言われるきのこ。秋になると、高価なマツタケがニュースになったりしますよね。今では、人工的な栽培方法の確立によって、シメジやエノキダケのようなきのこは一年中スーパーで見かけることができ、秋のイメージも薄らいでいるかもしれません。

きのこは、味や香り、食感も、野菜類の中でも独特の味わいが得られ、そして様々な料理に合うことから、子供からお年寄りまで多くの人に好まれ、親しまれています。食物繊維やビタミン・ミネラルも豊富で低カロリーなきのこは、普段の食事に積極的に取り入れたい食材ですね。

日常の食材として欠かせない存在のきのこですが、生物学上「きのこ」というものは一体どういったものなのかを意識している人は、あまり多くはないのではないでしょうか。

きのこがいわゆる植物の仲間ではなく菌の仲間であるということは、聞いたことがあるかもしれません。その通り、きのこはカビなどと同じ菌類の仲間です。きのこは、多くの植物のように光合成をして栄養を作るのではなく、一般的な菌類のように、他の動植物や、その死骸などから栄養を吸収し、分解することで生態系の中に生きています(※1)。

私たちが「きのこ」と呼んでいるものは、きのこをつくる菌の「子実体」という、胞子を形成して子孫を残すために作られる、いわばきのこの花のようなもので、菌の一生の中では、一段階に過ぎない存在なのです(※2)。子実体は、多くの菌が集まってできており、糸状になった1つ1つの菌(菌糸)がより集まってきのこの形を作り出しています。

きのこの味わいの秘密!?きのこの食感と香りの違いはどのように生まれているのか

きのこの独特の味わいを生み出す食感や香りは、一体どのように作られているのでしょうか。

柔らかく弾力のある、きのこの食感。きのこの菌糸を取り囲む細胞壁は、エビやカニなどの殻に含まれるのと同じキチンや、β(ベータ)グルカンと呼ばれる多糖類の成分が多く含まれることが知られています。きのこに含まれる食物繊維は豊富で、その健康効果はよく研究されていますが、食感を生み出す効果についての報告はそれほど多くはないようです。

千葉大学を中心とした研究グループは、エリンギの柄の部分の圧縮特性や微細な組織構造を調査しました。彼らは、きのこは部位によって菌糸の並びや圧縮したときの反応が異なっていたり、圧力が加わる方向によっても特性が異なっていることを調べ、人が咀嚼した時に感じるきのこの特徴的な食感につながっているのではないかと考察しています(※3)。

香りについては、どうでしょうか。多くのきのこは、1-オクテン-3-オール、1-オクテン-3-オン、3-オクタノン、3-オクタノールといった揮発性のC8化合物(炭素が8個並んだ有機化合物)が組み合わさることで、いわゆる「きのこの臭い」が作られています(※4)。香りのよいことで知られるマツタケは、1-オクテン-3-オールの他に、さらにトランス桂皮酸メチルと呼ばれるイチゴやバジルにも含まれるような香りの成分が、マツタケの香りを作っているそうです。

一方、シイタケは「レンチオニン」という独自の香り成分をもつ珍しい種類で、その香りは干しシイタケにした時に特に感じられるそうです。

普段、きのこを食べるときにも、それぞれの香りや食感を意識してみると、より美味しさを感じられるかもしれませんね。

きのこの好みに関する遺伝型とは?

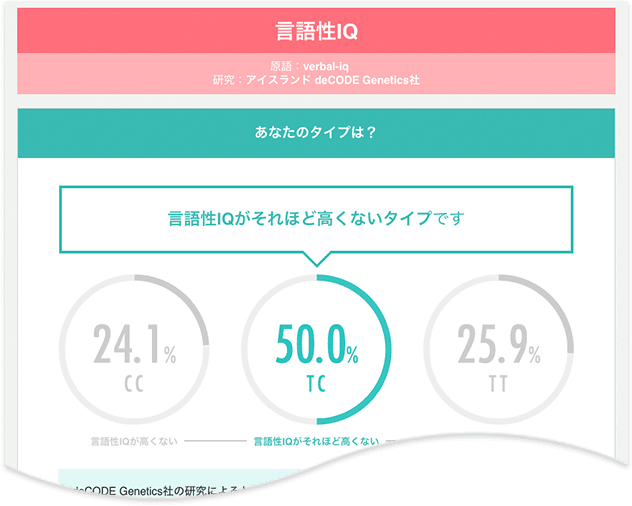

イタリアのBurloGarofolo病院母子保健研究所を中心とした研究グループの報告によれば、rs1360583というSNPが「GG」であると、「GA」や「AA」の人よりも、きのこが好きであるという傾向が明らかになりました(※5)。

rs1360583にはGG,GA,AAの遺伝型がありますが、日本人平均と比べると、

・GGの遺伝型を持つ人は「きのこが好きなタイプ」

・GAまたは AAの遺伝型を持つ人は「きのこがあまり好きではないタイプ」

という遺伝的傾向を持っていると言えます。

研究の詳しい内容を見る

イタリアのBurloGarofolo病院母子保健研究所を中心とした研究グループは、遺伝型と様々な食べ物の好みについての研究を報告しました。

3,501人のヨーロッパ人と335人の中央アジア人が参加したこの研究では、きのこを含む、野菜、脂肪分を含むもの、乳製品、苦いもの、の各カテゴリーに属する20種類の食品に、1(非常に嫌い)から9(とても好き)までの数値、もしくは食べたことがないという10段階のスケールでアンケートに回答してもらい、遺伝型との関連を調べました。

結果、9番染色体に存在するrs1360583というSNPが、きのこの好みと関連があることがわかりました(※5)。

対象SNPの遺伝型に基づき、以下のタイプに区分されます。

- きのこが好き

- 21.7%GG

- きのこがあまり好きではない

- 78.3%AA&GA

本研究では、遺伝型に基づき、2種類のタイプに区分されます。 GGは「きのこが好きなタイプ」、GAとAAはともに「きのこがあまり好きではないタイプ」、に区分されます。